眼科診療

緑内障治療

- 緑内障治療

はじめに

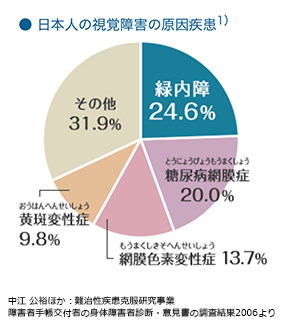

緑内障は日本人の中途失明原因の第一であり、非常に多い病気です。年齢と共にその危険性は増え、気づかないうちに進行していくという特徴があります。近年では、新しい点眼や、レーザー治療、手術が開発され、治療法の選択の幅が増えてきました。当院では、点眼治療、レーザー緑内障治療から難治性緑内障の手術治療まで、最新の治療を幅広く行っております。

緑内障は日本人の中途失明原因の第一であり、非常に多い病気です。年齢と共にその危険性は増え、気づかないうちに進行していくという特徴があります。近年では、新しい点眼や、レーザー治療、手術が開発され、治療法の選択の幅が増えてきました。当院では、点眼治療、レーザー緑内障治療から難治性緑内障の手術治療まで、最新の治療を幅広く行っております。

患者様の病状だけではなく、年齢や生活環境などの総合的な背景も考えた上で、患者様にとって最適な治療を選択し、生涯緑内障で失明することがないよう治療していく必要があります。

緑内障とは

緑内障とは、視神経が傷ついていき視野(見える範囲)が狭くなっていく病気で、日本人の中途失明原因の第一位です。 私たちの目は、まぶたの上から目を押してみると分かりますがホールのように圧力があります。これを眼圧といいます。眼圧によって視神経が押しつぶされて傷ついていき、傷ついてしまった神経は残念ながら元には戻りません。視神経がどんどん傷んでいくと視野が徐々に狭くなっていき、最後には失明してしまいますので、早く発見して早く治療を行い、神経がなるべく傷まないようにすることが重要です。

緑内障とは、視神経が傷ついていき視野(見える範囲)が狭くなっていく病気で、日本人の中途失明原因の第一位です。 私たちの目は、まぶたの上から目を押してみると分かりますがホールのように圧力があります。これを眼圧といいます。眼圧によって視神経が押しつぶされて傷ついていき、傷ついてしまった神経は残念ながら元には戻りません。視神経がどんどん傷んでいくと視野が徐々に狭くなっていき、最後には失明してしまいますので、早く発見して早く治療を行い、神経がなるべく傷まないようにすることが重要です。

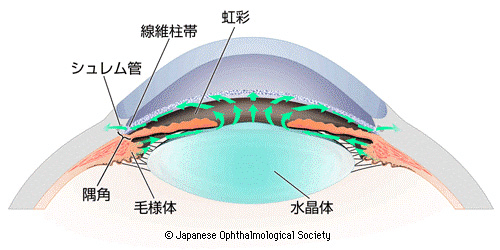

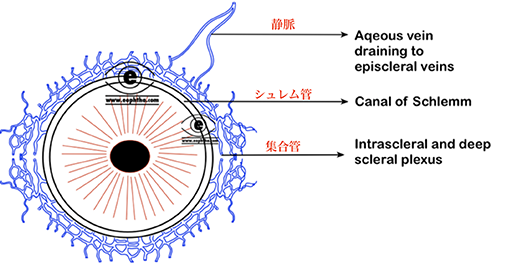

眼圧というのは、房水という水で調整されています。房水は、目の組織に酸素や栄養を運ぶ役割をしており、毛様体からつくられ、瞳孔を通り隅角にあるシュレム管というところに流れていきます。シュレム管からは眼球の外の静脈や毛様体へ流れていきます。眼圧を下げるために、作られる房水の量を減らしたり、房水を目の外に流れやすくする目薬を使います。

- 20人に1人が緑内障

-

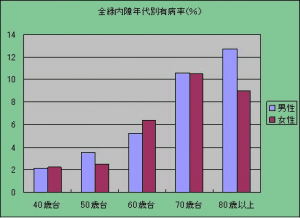

2002年に行われました調査によりますと、日本人の「40歳以上の20人に1人」が緑内障であるということが分かっております。非常に多い病気なのですが、自分では病気に気づきにくいため、実際に治療を受けているの方は多くなく、多くの方は緑内障に気づいておらず、治療されていないことが分かっています。

緑内障は少々視野が欠けてきても、普段は両目でものを見ているので気づかないのが発券されにくい理由です。たまたま検診で見つかったり、眼科で見つかったりするケースも多く、40歳を超えたら一度は検診を受けてみられるのもよいでしょう。また、眼圧が高いのに視神経が傷んでいない「高眼圧症」の人も12人に1人いることが分かっており、正常値よい少々高いくらいであれば問題ありませんが、高すぎる場合は緑内障になりやすいため適切な治療が必要です。

緑内障の種類

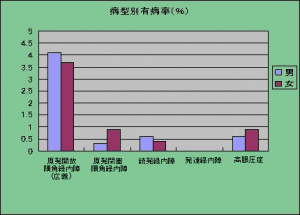

原発開放隅角緑内障

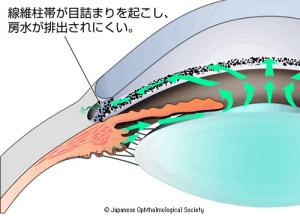

房水の出口である線維柱帯が徐々に目詰まりし、眼圧が上昇します。ゆっくりと病気が進行していく慢性の病気です。

原発閉塞隅角緑内障

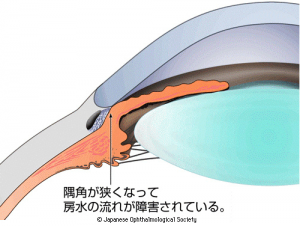

隅角が狭くなり、ふさがって房水の流れが妨げられ(線維柱帯がふさがれて)、眼圧が上昇します。慢性型と急性型があります。

続発緑内障

外傷、角膜の病気、網膜剥離、目の炎症など、他の目の疾患による眼圧上昇や、ステロイドホルモン剤などの薬剤による眼圧上昇によっておこる緑内障です。

発達緑内障

生まれつき隅角が未発達であることからおこる緑内障です。

高眼圧症

眼圧が高いだけで視神経が傷んでいない状態です。

症状の進み方

もっとも多いタイプの原発開放隅角緑内障(正常眼圧緑内障も含む)は、10~15年という長い時間をかけて少しずつ症状が進行していきます。はじめは緑内障があっても気づきません。人は両目で見ているため、片目の視野が狭くなってももう片方の目で補っているため気づかないのです。多くの方は、非常に視野が狭くなってしまってからではないと緑内障であることを自分では感じることはないので、自覚症状がなくても緑内障の方は定期的に視野検査を行い、視野が狭くなっていっていないかを確認していくことが重要です

一方、急に緑内障が起こってしまい、治療が遅れると数日で失明してしまう閉塞隅角緑内障もあります。遠視が強く、若いときは非常に遠くまで見えていて、老眼が人より早く起こったような方に多いです。急激に眼圧が上がるため、目が痛くなり、赤くなり、かすみます。頭痛や吐き気が起こることもあります。早急にレーザー治療が必要です。

- 初期

視野の一部に異常がありますが、異常の範囲が狭い場合は気づかないことが多いです。

視野の一部に異常がありますが、異常の範囲が狭い場合は気づかないことが多いです。

- 中期

見えにくいところが大きくなってきていますが、ここまで悪くなっても気づかない方もいらっしゃいます。もう片方の目で補っているからです。しかし、なんか見えにくいが老眼だろう、と自己判断して受診が遅れるケースも多いです。

見えにくいところが大きくなってきていますが、ここまで悪くなっても気づかない方もいらっしゃいます。もう片方の目で補っているからです。しかし、なんか見えにくいが老眼だろう、と自己判断して受診が遅れるケースも多いです。

- 後期

視神経が50%くらい傷ついてくると、中心付近にも見えない部分が出てきます。ここまで進行すると日常生活でも、何かおかしいと自覚する頻度が高くなり、眼科を受診されます。しかし、傷んでしまった視神経は元には戻らないので、こうなる前に発見・治療することが重要です。

視神経が50%くらい傷ついてくると、中心付近にも見えない部分が出てきます。ここまで進行すると日常生活でも、何かおかしいと自覚する頻度が高くなり、眼科を受診されます。しかし、傷んでしまった視神経は元には戻らないので、こうなる前に発見・治療することが重要です。

緑内障の検査について

緑内障の診断、そして点眼治療などの効果判定、緑内障の進行の有無、などを以下のような検査で調べます。

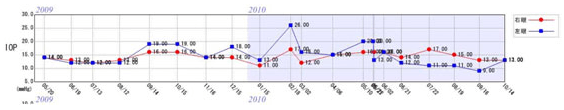

眼圧検査

正常な眼圧は10~21mmHgです。眼の表面に空気を当てて測定する方法もありますが、より正確に測定するため緑内障の方は、直接眼の表面に器具を当てて測定する方法で眼圧を測定します。その結果は下記のようにデータ管理されていきますので一目で眼圧の推移が分かります。適時、眼圧や視野検査などのデータを取っていき、必要に応じ治療法を変更していきます。

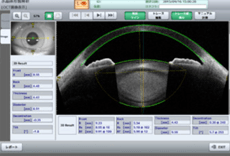

最新の前眼部OCTを用いて、隅角の形状をコンピュータで解析することができます。

隅角検査

角膜と虹彩の間(隅角)の広さを調べ、どのタイプの緑内障かを調べます。

前眼部OCT検査

最新の前眼部OCTを用いて、隅角の形状をコンピュータで解析することができます。

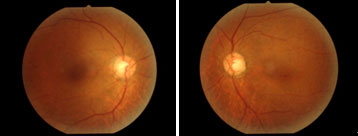

眼底検査

視神経の様子を調べる検査です。緑内障の場合は視神経が萎縮し、視神経乳頭の陥没が見られます。

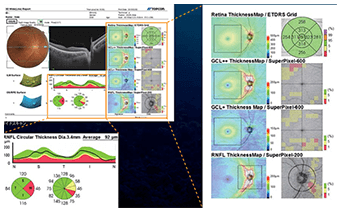

三次元光干渉断層計

緑内障の新しい解析装置で、どのくらい視神経が傷んでいるかを調べます。より精細に視神経線維層の厚みや欠損の有無、視神経乳頭の形状を解析します。

視野検査

- 静的量的視野計

-

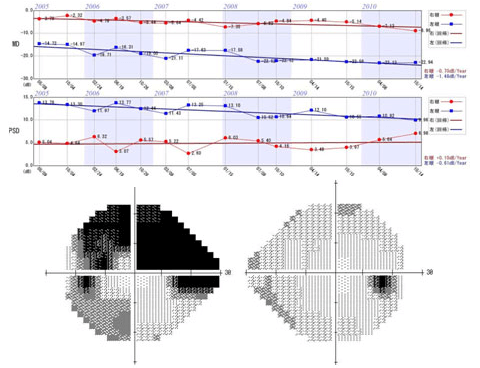

当院では、下記のようにコンピュータ解析が可能な静的量的視野計で視野を解析し、病気の進行が一目で分かります。半年に1度測定し、緑内障が進行しているのかどうか判定していきます。下記は6年間の視野の推移の一例です。

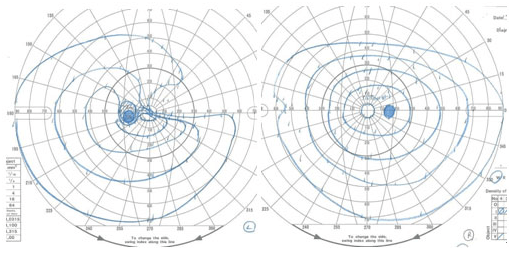

- 動的量的視野検査

-

視野が悪くなって上記のコンピュータでの解析が不可能な場合や、うまく検査が出来ない方はゴールドマン動的量的視野計で行います。これはコンピューターではなく視能訓練士が行います。

電子カルテによる時系列解析

上記のように、電子カルテや解析ソフトを使用することにより、眼圧や視野が時間と共にどういう経過をたどっているかを分かりやすく表示できます。自分の緑内障が進行しているのか、眼圧は下がっているか、いまの治療が適切かなど、治療効果が判定できますので、治療・現状への不安も解消されます。

緑内障の治療

緑内障治療の目的は、傷んだ神経を元に戻すことはできないので、今以上に神経が傷まないようにすることです。現時点では、眼圧を下がることが最も有効な治療方法です。

眼圧を下げるには目薬、レーザー治療、手術などの方法がありますが、はじめは目薬による治療が一般的です。目薬にもたくさんの種類がありますので、患者さんにあう目薬(充血などの副作用が少なく、より少ない目薬の本数で最も眼圧が下がる組み合わせ)を探していくことが大切です。

目薬では十分に眼圧が下がらない、目薬の副作用で目薬が使えないなどの場合はレーザー治療や手術を検討します。内服薬もありますが、副作用の関係で長期間使用することはできないので通常は短期間のみの使用となります。

手術には数種類の方法があり、患者さんの年齢や生活スタイル、眼の状態などを考慮し、その手術方法を選択します。注意すべき点は、上記のすべての治療法は眼圧を下げる治療であって、傷んでしまった視神経を元に戻す治療はない、ということです。手術がうまくいったとしても、なくなってしまった視野は元に戻りません。あくまでも緑内障の進行を抑えるというのが緑内障の治療です。

レーザー治療

| レーザー虹彩切開術 | LI | 緑内障発作眼の治療や緑内障発作予防のために、虹彩に小さな穴を開けて房水の流れ道を作ります。 |

|---|---|---|

| 選択的レーザー線維柱帯形成術 | SLT | シュレム管にレーザーを当てて房水の流れを良くします。 |

| マイクロパルス経強膜毛様体光凝固 | MPCP | 房水の産生を抑制させ、房水流出を促すことで、眼圧を下降させます。 |

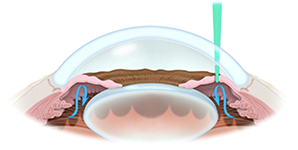

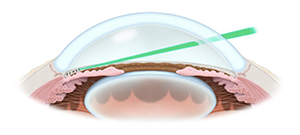

レーザー虹彩切開術(LI)

<画像はGLAUCOMA INSTITUTE OF NORTHERN NEW JERSEYより引用>

急性緑内障発作を起こした場合や、発作を起こす可能性の高い眼の場合、レーザー光線で虹彩の根部に小さな穴を開ける治療法ですが、最近では、角膜に長期的に悪影響を及ぼす可能性があること、効果が水晶体摘出手術(白内障手術)より劣ることより、水晶体摘出手術を行うことが増えてきました。

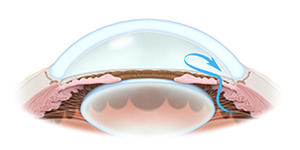

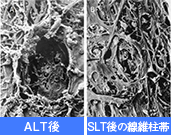

選択的レーザー線維柱帯形成術(SLT)

<画像はGLAUCOMA INSTITUTE OF NORTHERN NEW JERSEYより引用>

眼房水の排水溝である線維柱帯という網目構造の部位に低エネルギーのレーザーを照射し、細胞を活性化させることで 排水を改善させ眼圧を下降させます。 SLTは組織に熱損傷などのダメージをほとんど与えないため、効果が見られる方には繰り返しおこなうことができますが、治療効果にも個人差があり、7割の方には効果的ですが、3割の方は治療に反応せずに眼圧が下がりません。

半導体レーザー装置(CYCLO G6)

比較的新しい治療法で、房水の産生を抑制させ、房水流出を促すことで、眼圧を下降させます。この手術は、安全性が高く、およそ眼圧を30%下げることができるため、下記のような緑内障手術を避ける目的で行う機会も増えてきました。

目の上下約300度に160秒間、レーザーを当てます。麻酔をするので、手術中の痛みはほとんどありません。

※http://www.iridex.com/Products/GlaucomaDevices/CYCLOG6MicroPulseP3.aspxより引用

シュレム管手術

シュレム管手術

<画像はin slideshreより引用>

房水は、黒目と白目の境にあるシュレム管を通って、その奥の集合管→静脈に流れていきます。シュレム管手術は、シュレム管を切ることによって、房水が集合管→静脈に流れやすくする手術で、外側から切る方法(眼外法)と、目の中から切る方法(眼内法)があります。

【合併症について】

シュレム管手術は眼外法にしても眼内法にしても、大きな合併症はないものの、術後に目に血液が逆流して見えづらくなる合併症があります。1,2週間で自然に見えるようになりますが、大量に血液が逆流した場合は、血液を洗う手術が必要になります。

また、眼圧下降作用としてはさほど強くありませんので、十分に眼圧が下降しない場合は、濾過手術等を追加します。

濾過手術

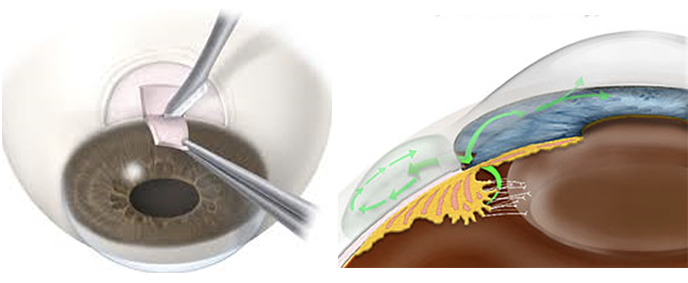

トラベクレクトミー

一番眼圧を下降させることができる手術ですが、レーザー手術やシュレム管手術より合併症が起きやすいです。

下記の様に、小さなトンネルを作って、前房を結膜の下に逃がして、主に結膜から房水を吸収させて(濾過)眼圧を下げます。眼圧下降作用が高い分、合併症が一定の割合で見られます。眼圧が下がりすぎたり、術後も目が感染に弱くなったりすることがあるため、他に治療法がない場合に施行しています。

<画像はOPTHALMIC CONSULTANTS OF VERMONTより引用>

【合併症について】

濾過手術は、濾過効果が長くなるように、MMCという抗悪性腫瘍剤(抗癌剤)を手術中に使用します。また、術後は眼圧調整のため簡単なレーザー処置が必要で、眼圧が不安手になることがあります。

また、術後長期にわたり、細菌感染の危険性(5年で数%)がありますが、眼圧下降効果は高い手術です。

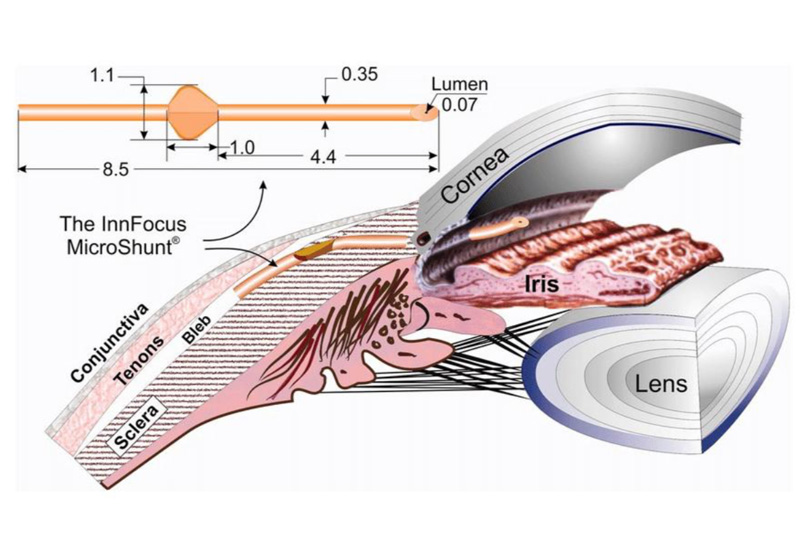

プリザーフローマイクロシャント

国内でも使用できるようになった新しい濾過手術で、トラベクレクトミーより簡便に手術ができるようになりますが、合併症が少ないというメリットはあるものの、トラベクレクトミーよりも術後眼圧は高めです。

<画像はSANTEN HPより引用>

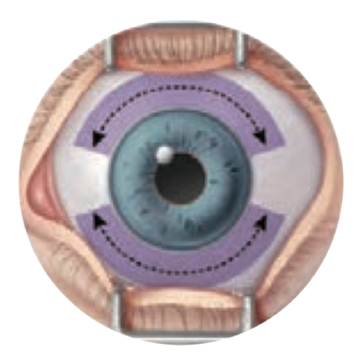

ロングチューブシャント(アーメド)インプラント手術

近年、日本でも増えてきている手術で、プレートを目の奥に挿入して、目の中の水を目の奥に逃がして眼圧を下降させます。 トラベクレクトミーよりは術後眼圧がやや高めですが、術後の管理が容易で、長期的な合併症がトラベクレクトミーより少ないため、術後目標眼圧が15mmHg程度でよい目には、当院ではこの術式を選択する機会が増えてきています。

【合併症について】

チューブが詰まったりして眼圧が再上昇することがあり、その際は原因を取り除くための追加手術が必要です。また、頻度は高くないですが、埋め込んでいるチューブが結膜上に出てきたり、目の動きの邪魔をしてものが二つに見える、といったことが起こる可能性もあります。それぞれの合併症が起きたときは、追加手術が必要になることがあります。

<画像はCarpel Medicosより改変>

手術について

緑内障治療の基本は点眼ですが、点眼治療で十分に眼圧が下がらないときは手術が必要になります。

近年はレーザー治療や手術治療の選択肢が増えてきたため、最適な術式をご家族や医師とよく相談して決められるのが良いでしょう。

術後の診察・通院について

緑内障手術後の通院は、術式や術後の経過により異なってきます。

緑内障手術は1度行ったらそれで終わりではなく、生涯眼圧のコントロールが必要です。術後も、適時通院が必要ですので、担当医と共に根気強く治療していきましょう。

当院では、点眼治療をしている患者さんは2~3か月ごと、点眼なしで経過を見る場合は3~6か月ごとに定期検査を行っています。